|

芦可替尼治疗过程中不良反应的应对策略与管理时间:2025-07-28 芦可替尼的骨髓抑制、感染风险及停药反应等不良反应,需通过个体化监测与多维度干预进行管理。

血液学不良反应的分级处理 贫血是芦可替尼最常见的血液学毒性,约40%-50%患者在治疗初期(第8-12周)出现3/4级贫血。应对策略包括: 输血支持:对于血红蛋白<8 g/dL或症状性贫血患者,优先选择红细胞输注,同时监测铁代谢指标以避免铁过载。 促红细胞生成素(EPO)联合治疗:EPO可提升血红蛋白水平并减少输血依赖,但需警惕内源性EPO水平升高可能加重脾肿大。 剂量调整:若血红蛋白持续<8 g/dL且无输血禁忌,可将剂量从20 mg bid减至10 mg bid,多数患者可在2-4周内恢复。 血小板减少的发生率约为10%-15%,且与基线水平密切相关。管理原则为: 基线评估:治疗前血小板计数<50×10⁹/L的患者需谨慎用药,建议起始剂量为5 mg bid。 动态监测:治疗期间每2-4周检测血小板计数,若降至25×10⁹/L以下需暂停用药,直至恢复至50×10⁹/L以上再逐步恢复剂量。 联合治疗:对于难治性血小板减少,可尝试联合达那唑(200 mg bid)或雄激素,但需权衡肝毒性风险。 中性粒细胞减少发生率较低(5%-10%),通常无需特殊处理,但若绝对计数<0.5×10⁹/L,需暂停用药直至恢复至0.75×10⁹/L以上。 感染风险的预防与控制 芦可替尼的免疫抑制作用使患者易发生尿路感染(15%-20%)、呼吸道感染(10%-15%)及带状疱疹(5%-8%)。预防措施包括: 疫苗接种:治疗前完成肺炎球菌疫苗、流感疫苗及带状疱疹疫苗接种。 抗菌药物预防:对于反复感染患者,可考虑预防性使用复方磺胺甲噁唑(SMZ-TMP)或阿昔洛韦。 病原学监测:定期检测CMV-DNA和EBV-DNA,早期发现机会性感染。 停药综合征的干预 突然停药可能导致脾脏迅速增大(中位体积增加30%-40%)、全身症状反弹及肿瘤溶解综合征。管理策略为: 渐进式减量:每2周减少剂量50%,直至完全停药。 糖皮质激素过渡:对于严重停药反应患者,可短期使用泼尼松(0.5 mg/kg/d)缓解症状。 替代治疗衔接:停药后尽快启动羟基脲或干扰素治疗,以维持疾病控制。

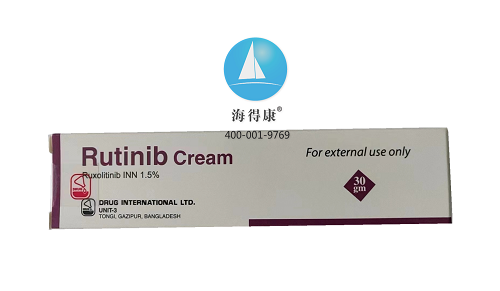

芦可替尼仿制药已在孟加拉上市,如需购药,可选择出国就医。海得康专注正规海外医疗,帮助中国患者搭建海外医药桥梁!更多药品资讯,请咨询海得康医学顾问,电话:400-001-9769,或加微信:hdk4000019769。 免责声明:以上文章所有内容均根据公开信息查询整理发布,如有雷同或侵权请联系删除。所有关于药物的使用和副作用的信息仅供参考,并不能替代医生的专业建议。在使用前或更改任何药物治疗方案前,请务必与医生进行充分的沟通和讨论。图片来源网络,如有侵权请联系删除。

|